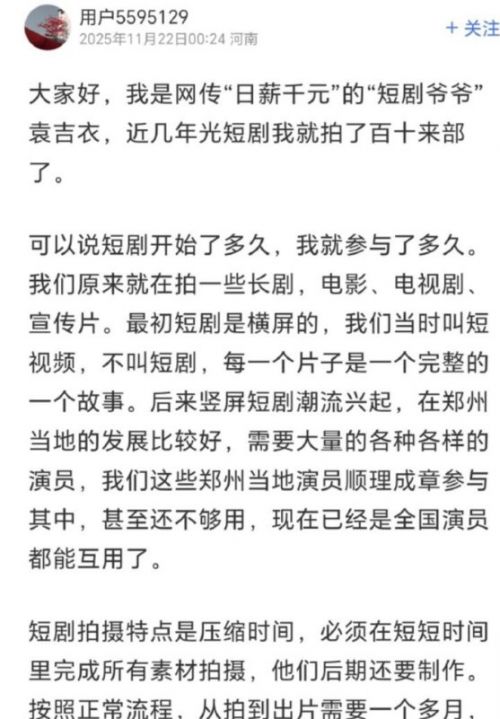

43岁的短剧导演因高负荷工作猝然离世、73岁“短剧爷爷”一天工作近20个小时……短剧行业“门槛低、回报快”的表象下,从业者的健康代价正被骤然放大。近日,“短剧爷爷”袁吉衣在腾讯新闻“热问”中发声,分享拍摄经历与行业感受,并呼吁短剧停止这种透支生命的恶性竞争,让我们不得不重新审视行业高速发展背后的健康隐忧。

在他的讲述中,一系列数字触目惊心:每天工作14至16小时成为常态,出片周期被极限压缩至3到5天,演员平均一日需拍摄30到50场戏……如此高强度、快节奏的运转模式,将从业者推向健康危机的边缘。不少网友在震惊之余发问:“短剧,何以‘卷’至此般境地?”

作为影视行业的新兴形态,短剧自诞生之初便与短视频平台深度绑定,其“短平快”的叙事模式,恰恰呼应了当代观众的碎片化娱乐需求。然而,当这一内容形态逐步走向主流,进入更多人视野中,便不能再以“行业特殊性”为由游离于规范之外,而必须建立起与其影响力相匹配的行业标准与工作伦理。

《劳动午报》曾一针见血地指出:“不能以牺牲职工健康和安全保障为代价来换取‘带血的经济效益’”。任何行业的发展,都不应构筑在对从业者生命的透支之上。无论是不安全的环境,还是远超负荷的工时,都是对劳动尊严的践踏。短剧行业若不能摒弃此种做法,其追逐的“带血的流量”终将侵蚀行业可持续发展的基石。

恶性竞争下的极限压缩,透支的不仅是从业者的健康,更在侵蚀整个行业的未来。当下短剧多被诟病为“高刺激、低逻辑”的流水线产品,同质化现象严重,这正是恶性竞争的结果。当资方唯“快”是图,制作方疲于奔命,内容的深度与创新便无从谈起。如此循环,短剧终将沦为千篇一律的“文化快消品”,待观众的新鲜感被迅速耗尽,留下的只能是整个行业生态的荒漠化。这种涸泽而渔的模式,注定无法行稳致远。

或有人质疑:“短剧出圈,不正是凭一个‘快’字?追求深度,何不回归长剧?”此言差矣。行业的生命力从不建立在“无脑”的基底之上。短剧的“快”,本是对长剧叙事拖沓的有力反击,但这绝不能成为牺牲内容质量的托词。纵观市场,那些制作精良、叙事新颖的优质短剧同样赢得了观众的真心认可。这恰恰证明:以“质”为核的良性竞争,才是行业可持续繁荣的真正赛道。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333