从今年初开始,短剧似乎也有了“明星化”的趋势。

随着一系列“爆款”的出现,短剧的“当红”演员,貌似正在把一个原本草根味极浓的行业,推向新的阶段。

过去短剧的逻辑是“剧火人不火”——

观众记得剧情、记得人设、记得台词,却叫不出演员名字。

但现在情况反转了:一批短剧演员,明显成了平台的“招牌”,观众点进来不是因为剧情,而是因为那张相对熟悉的脸。

郭宇欣、刘宇航、韩雨彤、王小亿、柯淳……

他/她们正逐渐成为微短剧时代的“流量担当”,甚至开始拥有了属于自己的粉丝生态。这种转变,不仅意味着短剧产业的成熟,更意味着一个核心问题正在浮出水面:

短剧行业,会诞生真正的明星吗?

从数据上看,风向确实变了。

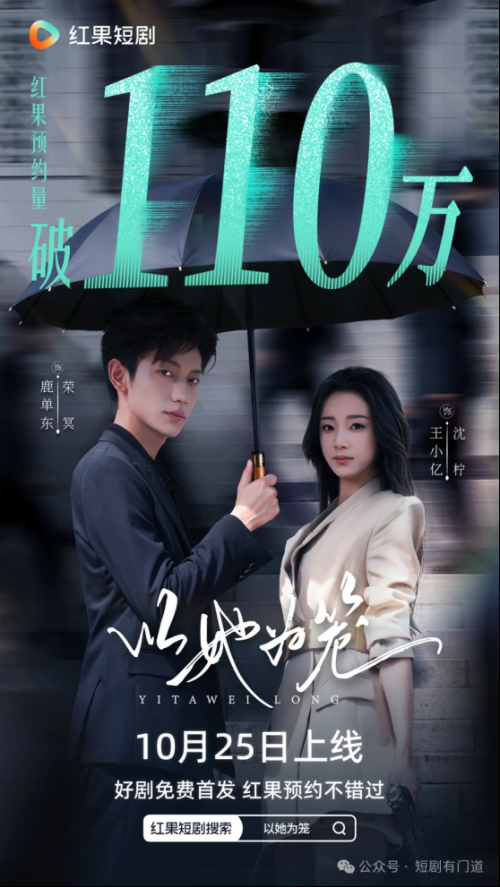

《十八岁太奶奶驾到,重整家族荣耀3》预约量770万,《以她为笼》110万,《邱秘书的婚事》《昼夜回响》都破百万。

这不是一次偶然的流量爆发,而是一种系统性的趋势——

短剧演员正在形成自己的“粉丝盘”。

观众不再是随机刷到,而是主动等着开播。短剧从算法驱动走向了人格驱动,这意味着它开始有了“信仰值”。

这背后,是观众心理的迁移。长剧观众追明星,短剧观众追情绪。

爱奇艺副总裁杨海涛的那句话说得准——这是一种“情绪牵引”。

短剧的节奏极快、情绪极重、人物极饱和,演员必须在15秒里抓住你。

而一旦某个演员的“表情”“语气”“人设”,成功钩住了你的多巴胺,你也许会对他上瘾。

于是,当这位演员在下一部剧里出现,即使剧情再套路,观众也愿意为熟悉的“情绪模板”买单。

短剧演员不是在塑造角色,而是在不断复刻自己的“人格符号”。

这也是为什么,他们能在不同作品之间持续吸粉。

这听起来像偶像经济的缩影,只是过去偶像靠舞台、靠综艺、靠音乐,现在短剧演员靠剧情片段和算法推流。

这是一种“算法制造的明星”:他们可能没有媒体曝光、没有红毯走秀,但他们的视频播放量远胜多数影视演员。

柯淳凭《好一个乖乖女》爆红,抖音粉丝暴涨到592万;陈添祥、申浩男靠“白发造型”“二创视频”圈粉百万——这些数据在短剧圈之外几乎无人知晓,却足以撑起一个小宇宙。

这其实是一种新型的“平行娱乐产业”。

主流影视圈还在讲“票房”“口碑”“美术指导”,短剧圈讲的是“完播率”“留存率”“复刷率”。

前者在追求艺术与工业的平衡,后者则完全服务于情绪和欲望的即时满足。

而“明星化”的出现,是这个体系必然的结果。因为当内容越来越模板化时,唯一能制造差异的,只剩“人”。

但问题是:这些短剧演员,真能成长为“真正的明星”吗?

坦白说,柳五深表怀疑。

从职业结构上看,他们正在努力“正规化”。

越来越多的演员出自中戏、北电、上戏等科班;不少人签约了唐人、欢娱、柠萌这样的长剧公司;有的短剧演员已经拿到S+级长剧邀约。

这说明短剧不再是“野路子”,它开始被纳入主流影视的体系。表面看,这是一种融合;但本质上,这是一次“内卷迁移”——长剧市场饱和,短剧成了新的掘金场。

资本嗅到了味道,平台则希望打造新的“可控明星”。

短剧演员的粉丝群体更集中、更忠诚,传播效率远超传统艺人。

对于平台来说,他们既有“明星效应”,又没有“天价片酬”和“公关风险”,是理想的商业模型。

换句话说,短剧行业确实可能会出现明星,但那将是平台定义的明星,不是大众自然生长出来的。

他们的知名度或许局限在一个算法泡泡里——

短剧圈的“顶流”,放到全网可能依然默默无闻。

就像你在抖音上,看到某个爆火的短剧男主,粉丝数百万,但走上街没人认识他。

也没多少人想认识他,

这种“隐形明星”现象,说明短剧行业正在创造一种“去中心化的流行文化”。它不再需要全国性的共识,只要在算法推给的那一批人心中足够热,就已经“火了”。

但这恰恰也是短剧的隐忧。

传统影视的“明星”是公共叙事的产物,象征着文化的凝聚力;而短剧的“明星”是算法的产物,象征的是个体情绪的碎片化。

一个靠情绪驱动的行业,很难孕育出真正能代表时代的演员。

因为他们的表演不是在拓宽人性,而是在精准复刻欲望。

今天的观众爱看“霸总宠妻”,明天爱看“重生虐恋”,演员就跟着模板跑。

这种“模板明星”,虽然短期内光鲜亮丽,但长期来看极易枯竭。

你可以把他们看作“快消明星”。

他们的生命周期可能只有几个月,取决于平台推荐权。

一个演员的流量高峰,往往与作品同步出现,也可能随着新剧上线瞬间被替代。

这种生态下,很难出现类似章子怡、周迅、胡歌那样具有文化沉淀的“明星人格”。

当然,也别太悲观。短剧正在经历“中叙事化”过程——

从早期的爽文式模板,逐步向更完整的情节和更复杂的情感过渡。

当创作门槛提高,观众审美升级,演员的“演技”而非“套路”才会成为关键变量。

此时,短剧行业或许才会迎来真正意义上的“演员时代”。

未来的短剧明星,可能不是靠流量,而是靠质感。

他们或许不需要在大荧幕上演戏,但能在手机屏幕的三分钟里让人动容;

他们或许没有代言和红毯,但能靠角色让观众记住名字。

那时,短剧将不再是“快餐内容”,而是一种新的叙事形式——一种适应时代节奏、却仍能打动人心的艺术。

只是,现在的短剧行业,还在躁动。资本在催熟、平台在推流、演员在拼产量,没人有时间真正沉下心演戏。

所有人都在奔跑,仿佛慢下来就会被算法遗忘。

而真正的明星,恰恰诞生于“慢”——慢工、慢热、慢成名。

所以,短剧未来当然可能诞生明星,但前提是:这个行业得先学会慢下来。

否则,我们看到的,永远只是无数闪烁的光点——亮得快,灭得也快。

真正的明星,不是平台造出来的,而是观众时代的心,自己选出来的。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333