最近好莱坞大公司纷纷宣布开辟短剧赛道:福克斯投资了乌克兰竖屏平台 Holywater, Cineverse 成立 MicroCo 。

前者计划将为My Drama 制作 200 部竖屏剧,后者聚焦微短剧与 AI 内容,瞄准竖屏行业全年 14 亿美元的潜在市场。

当下好莱坞正陷困境:南加州影视从业者失业率近 40% ,竖屏剧成失业者“缓冲带”。

中国短剧模式的输入,为其提供了变现与叙事参考,好莱坞或许正在迎来竖屏新叙事。

01 好莱坞大公司的入局

2025 年 10 月,福克斯公司( Fox Entertainment ) 宣布对乌克兰竖屏视频( vertical video )平台 Holywater 进行股权投资。

Holywater 旗下运营着多个平台,包括主打竖屏短剧的 My Drama 、数字出版平台 My Passion ,以及专注AI生成内容的 My Muse ,用户总量超过 5500 万。根据协议,福克斯将在未来两年为 My Drama 制作超过 200 部竖屏剧,部分项目已在亚特兰大开机。

Fox 表示希望借助 Holywater 的 AI 与技术能力,与其自主的制作与 IP 资源协同,以“数字叙事创新”推动未来增长。

福克斯娱乐 CEO 罗布·韦德( Rob Wade )在声明中表示:“数字叙事的创新正重塑娱乐业未来。投资竖屏视频,将助力福克斯打造面向未来的现代化工作室。”

Holywater 联合创始人博格丹·内斯维特则认为,这标志着竖屏剧迈入主流:“我们希望证明,竖屏不仅能讲狗血故事,也能承载惊悚、爱情、戏剧等多类型内容。”

业内普遍认为,Fox 的入局象征着传统好莱坞终于“松口”。Stratagem 内容战略总监布伦丹·丹尼希( Brendan Denehy )指出,竖屏剧行业 2025 年第一季度创收 3.5 亿美元,全年有望突破 14 亿美元,“这与当年传统片厂对流媒体的迟疑如出一辙——他们总是要等生态成熟才出手。”

TheWrap 的一篇报道中指出,这一交易不仅是资本入场,更意味 Fox 在内容生态中试图搭建一种“短剧 + IP 延展”的叙事可能性。

与此同时,Cineverse 公司(前身为 Digital Media Rights )也在进行竖屏短剧的相关动作。它与风险投资机构联手成立合资品牌MicroCo,专注于高质量微短剧或 AI 原生内容生产。Cineverse 战略负责人埃里克·奥佩卡( Eric Opeka )将 MicroCo 视为“影子好莱坞”的起点,他对行业未来年营收给出 80–140 亿美元的预测,并表示他们不寻求成为“第 41 个短剧 App ”,而愿在平台基础设施和品牌层面扮演基础架构角色。

这些动作展现出海外短剧的两个趋势:一是资本与大公司的试探入局;二是制作与分发方式的结构性重塑:不再以大预算、长周期为核心,而可能以规模化、快速生产和算法驱动为主要逻辑。

02 Quibi 的阴影与传统影视人的失业

要理解这一波入局潮,就必须把视角拉回好莱坞当前的困境、历史教训与制度困局。

在洛杉矶,当传统影视项目相继向乔治亚、加拿大、甚至欧洲迁移时,本地的片场空置率增高、拍摄需求骤减。多家报道指出,南加州影视行业从业者失业率逼近 40% 。在这种环境下,许多原本依赖横向剧集或电影工作的人员被迫涉足小规模、短周期项目。

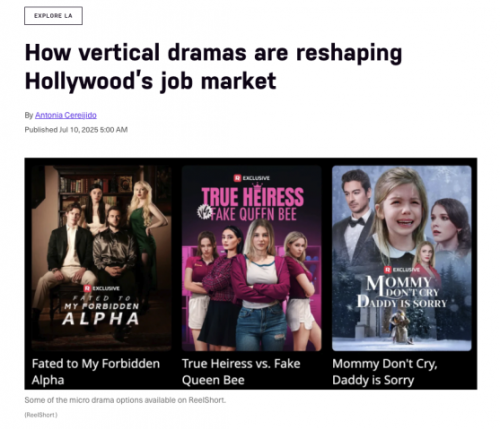

LAist 的专题报道中就提到,一位 AFI 毕业生 Lilly Lion 在毕业后转向竖屏短剧拍摄,因为“这些项目不断在发生、不断在雇人”——她从事第二助导、剧本监督等岗位。报道还援引媒体分析师 Robert Steiner 的话,称竖屏短剧类似“为 TikTok 时代定制的肥皂剧”。好莱坞制片/拍摄团队普遍认为,这类项目能提供“手边的活干、有收入进账”的机会,哪怕片酬不高、资源有限。好莱坞记者在报道中将这一现象称为“在编剧/演员失业高峰期的缓冲带”——也有媒体称“竖屏短剧正重塑好莱坞就业市场”。

正是在这种“制片空窗期”的压力下,制作方、演员、后期人员开始向竖屏队列投奔。但在 Quibi 关停的阴影下,仍然有一些公司保持谨慎态度。

短片内容在美国的影视产业链中并不是新鲜概念。早在 2020 年,好莱坞便曾押注短片流媒体平台 Quibi :其定位是为手机用户提供少于 10 分钟的短剧和综艺,与传统流媒体区别在于专为移动端设计。

Quibi 曾一时集结大牌导演与演员,融资规模高达 20 亿美元,但上线仅几个月即因用户增长低迷、内容与分发无法落地而宣布关停。它被视为好莱坞试图主导短剧市场的失败范例,其“烧钱高制作、平台自营、用户不买单”的模式被视为警钟。

正因如此,今天许多主流影视公司在涉足短片视频平台时显得谨慎。他们担心重蹈 Quibi 的覆辙:即使初期试水,也可能被生态、用户习惯或商业模式扼杀。

在一篇 Forbes 报道中,就曾将当前的微短剧浪潮与 Quibi 失败做对比,指出制片方必须以比 Quibi 更轻、更灵活、更贴合用户行为的方式入场。在 KCRW 的采访中,也有提到 MicroCo 的出发点即是“在 Quibi 思路基础上再造一个更适配时代的版本”。

除此外,好莱坞在竖屏短剧领域目前还存在着工会制度障碍。

在好莱坞,一切正规影视制作都必须遵守与演员工会( SAG - AFTRA )、编剧工会( WGA )等组织达成的集体协议。这些协议规定了最低薪酬、工作条件、残编补偿、权益保障等。一个关键障碍是:很多竖屏短剧目前仍属“非工会”项目,这意味着参与这些短剧的演员及工作人员可能无法享有工会保障待遇。

THE Hollywood REPORTER 的报道指出,尽管竖屏剧为失业从业者提供了短期机会,但它们“支付较低、制作要求高、拍摄强度大”,且“并不如工会作品那样尊重工时与权益规范”。

业内人士坦言,若全面工会化推行,这将推升制作成本,从而可能压缩竖屏短剧的利润空间;另一方面,不工会状态也限制了大公司参与,因为许多公司与工会有契约约定,可能不被允许参与非工会项目。

此外,竖屏行业尚缺乏基础设施:没有统一的数据库、无权威评级、无广告测量标准、无统一发行渠道等。Cineverse 的奥佩卡就指出:“没有竖屏版本的 IMDb,观众甚至无法查到演员是谁。”他视这些缺口为机会,也是公司进入的空间。

03 不可挡的趋势:中国短剧模式的输入

这一切的源头还是因为中国短剧模式在北美的繁荣。正是借助中国短剧的成熟走向,美国市场才产生了诸多可借鉴路径。许多好莱坞短剧平台事实上与中国资本/团队有交叉背景。

例如,Crazy Maple Studio 旗下的 ReelShort 短剧平台,主打美语市场,但底层延续了中国段剧逻辑——用“内购 / 虚拟币解锁集数 + 广告 + 平台补贴”的混合变现方式。 ReelShort 的节奏与题材高度贴合中国短剧的风格:强冲突、强戏剧化、快速反转等等套路。

Business Insider 的报道则指出,随着中国短剧算法与用户逻辑被复制,美国越来越多的公司在尝试将题材“狗血、套路、夸张恋爱关系”移植过来,探索本地受众是否接受这种高频率快速消费的叙事方式。报道中还提到,像 Lionsgate、Hallmark 等传统影视力量都在评估切入这一赛道。

Forbes 在其分析中称,这一波“ micro drama 金矿”正试图拯救好莱坞当前的颓势,但前提是:入场者必须在内容、分发与变现机制上做到比原生中国短剧更适配美国市场。KCRW 在采访 MicroCo 时也提及,他们致力于创造一种“比 Quibi 更适应当前受众”“比中国短剧更本地化”的内容形式。

与此同时,好莱坞创作者也在接受这种思维的浸润。在洛杉矶竖屏剧展映会上,有人以中国短剧为模型进行剧本讲评、作品展示与写作工坊。这正是“内容输入 + 本地化改造”的过程。

在这条路径上,一种可能的叙事模式是“短剧 + 长片 / 正片联动”——先出爆款短剧吸引流量,再在横屏平台或传统平台延伸为正剧或电影。虽然这种联动目前尚少见,但它正被部分制片人视为未来方向。

本文参考新闻来源:Deadline, Forbes, LAist, TheWrap, KCRW, Fox Entertainment, THE Hollywood REPORTER、Variety.

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333