10月16日,2025阅文创作大会宣布升级“创作合伙人计划”,正式入局漫剧赛道。作为“IP巨头”的阅文为何在此时重磅押注。

这是风口还是噱头?

漫剧和短剧的创作逻辑有何不同?

怎么做才能跟上这阵“风”?

00 | 前言·目录

01 | 信号——阅文入局不是心血来潮

02 | 机会——短剧人能抓住什么(路线图)

03 | 方法——漫剧创作的核心逻辑

04 | 趋势——短剧和漫剧的融合

05 | 数“风口”人物谁能笑到最后

对短剧创作者来说,重点不在于阅文本身有多大,而是在平台开始寻找新的故事形态这件事。当资本和流量重新聚焦到“漫剧”上时,剧本结构、镜头节奏、人物呈现方式都将被重新定义。谁先理解这种转向,谁就更有可能在下一轮项目竞争中占到优势。

01 | 信号——阅文入局不是心血来潮

不少人把阅文这次进军漫剧赛道看作一次业务延伸,那就大错特错了。短剧的红利期正在逼近天花板,平台和创作者都要寻找新的“可扩张形式”。

从时间节点看,这是一个必然。漫剧成本仅为短剧的三分之一,却能够以视觉张力延长情绪寿命。对平台来说,漫剧作为低成本影视化的中间态,比漫画更有动态感,比短剧更具可持续性,具备了从试验品走向量产化的时机。

另外就是阅文的内容意图。过去阅文主要以文字IP孵化为核心,现在则是向“视觉IP共创”转型。它要打造的是“小说->漫剧->短剧”的完整内容线,让IP能在不同形态中持续增值。

短剧解决的是“流量爆发”,漫剧解决的是“情绪积累”。这场趋势不是风口换壳,而是内容结构升级:叙事的主战场正从信息密度转向视觉叙事力。所以说,对创作者而言,真正的问题不是要不要做漫剧,而是你是否准备好用新的方式讲故事。

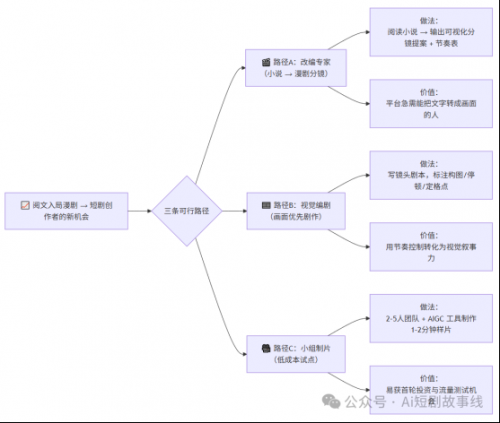

02 | 机会——短剧人能抓住什么(路线图)

这次漫剧风口不是别人的机会,而是我们下一步努力方向。对短剧创作者来说,阅文入局漫剧最大的信号就是,平台开始寻找“懂叙事、会视觉”的创作者群体。比如他们投资扶持的“酱油动漫”团队,就已宣称完全放弃短剧而All-in漫剧。

其实我们也不用重新学一门手艺,只要把已有的能力——爆点节奏、情绪控制、结构感——转译成“视觉语法”,就能迅速切入了。眼下比较有机会的三条发展路径就是:改编专家、视觉编剧、小组制片。

改编专家(小说 → 漫剧分镜)

要做的就是把小说文本转成“可拍画面”。平台要筛选适合漫剧化的IP,最稀缺的就是能把文字拆解为镜头结构的人。我们可以做到的就是读懂小说节奏,输出一份“可视化分镜提案 + 分集节奏表”,附上样片或静帧示意图。

阅文宣布将开放10万部IP用于改编,平台当然最希望看到的是我们能在两页纸里就让故事“动”起来。

视觉编剧(画面优先的剧作)

短剧编剧的“爆点逻辑”在漫剧中仍然有效,只是表达方式不同而已。我们将剧本写成分镜头剧本,每个段落标明“构图、停顿、定格点……”,让每一场戏都能拆分为若干个强视觉瞬间。

小组制片(低成本试点)

漫剧制作周期短、门槛低,非常适合“小团队+AIGC工具”合作。拉一个2–5人的轻量团队(编剧、导演、美术、后期),做出1–2分钟样片,打包成样片+分集计划+变现预案去找平台。可以增加获取投资扶持的机会,小而快的作品比较容易获得首轮投资和测试机会。

03|方法——漫剧创作的核心逻辑

漫剧和短剧的差别,不在故事,而在“逻辑”。

短剧靠“剧情冲力”,漫剧靠“画面张力”。

前者追求快节奏的连续刺激,后者讲究情绪的停顿与呼吸。

短剧的镜头几乎不停:打脸、反转、爆点,一波接一波,观众来不及眨眼。而漫剧赢在“能停住”——一个停顿、一帧定格,就能让情绪渗透进观众心里。

漫剧要有“呼吸”感。

所谓画面“呼吸”,就是给镜头留一点时间,让观众跟上人物的情绪。比如:

女主的泪水滑落,镜头停一秒;

男主在雨中抬头,灯光正好照亮半张脸;

两人沉默地走过街角,无对白,却能感受到空气的变化。

这种“停顿感”,让观众不是被剧情拖着跑,而是主动进入情绪。

漫剧还讲究情绪留白。

所谓“留白”,不是真的空白,而是不说透,让观众自己去填补、去共情。像漫剧里一个特写:咬唇、拳头微颤、光线渐暗——不需要解释,情绪已经到位。

04|趋势篇——短剧与漫剧的融合

漫剧不是短剧对立面,而是下轮短剧进化形态。

过去两年,短剧靠“快、狠、爽”席卷全网,但红利期已经过去。发展的下一个阶段,很可能就是:“漫剧化短剧”。

从内容结构看融合:短剧的痛点是剧情太满、情绪太浅,观众看完只记得反转,不记得人物。漫剧恰好补上这一点,通过“画面定格+情绪留白”拉长感受时间,让人物更立体。

这场融合也意味着一次新的权力重组。目前行业正在形成“三角生态”:

阅文抢内容:掌小说IP和作者资源,向视觉端延伸

字节控节奏:以算法和投流体系定义什么内容能爆

快手推变现:凭社交链和直播电商体系延商业回路

这种格局下,平台不再单纯追求“量产剧”,而在构建自己的“内容生产链”。谁能提供稳定、可复制的“视觉化叙事方案”,谁就能拿到上游合作权。

未来一年,短剧与漫剧不会是此消彼长,而是互相融合。真正能抓住这波机会的不是转行的人,而是能跨逻辑、跨媒介思考的人。

所以对创作者来说,这意味着我们必须知道自己处在生态链的哪个环节。如果擅长结构与节奏,就去接近字节;如果有改编或画面能力,去投阅文;如果懂变现逻辑,快手生态更适合。

05 | 数“风口”人物谁能笑到最后

阅文的入局不是行业的收口,而是开局的信号。

当阅文开始在视觉层下注,我们基本就能确定:短剧的下一轮竞争,不再是谁拍得快,而是谁能把故事“画出来”。

漫剧化短剧的崛起,就是意味着我们必须重新学习镜头:构图、节奏、情绪空间的呼吸感;也意味着我们要从“写对白”转向“写画面”;还意味着我们要理解——未来的短剧,不再是用语言讲故事,而是用画面说情绪。

风口不等人,它属于敢提前构建逻辑体系的创作者。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333