近年来,一种以“短剧拍摄”“日结高酬”“总裁”名义诱导年轻人参加的骗局屡见报端。近日,一篇关于“5000 块一天 急招 总裁”的招聘广告再次引发网友热议,被指为短剧骗局、专坑“咸爸咸奶”(指高龄长者或弱势群体)的陷阱。这类信息的传播与受害举报,暴露出短视频产业链中法律监管与道德风险的交织问题。

招聘噱头下隐藏套路

据受害者讲述,该类招聘广告往往具有类似套路:

高额报酬、日结回报。广告中强调“5000 块/天”“短期高报酬”,看上去收益丰厚,极具诱惑力。

虚构“总裁”“影视剧”“网红带货”等名头。招聘方会虚构项目,称参演短剧、网剧、带货直播等角色,并冠以“总裁”“明星助理”“剧组高端人才”等头衔。

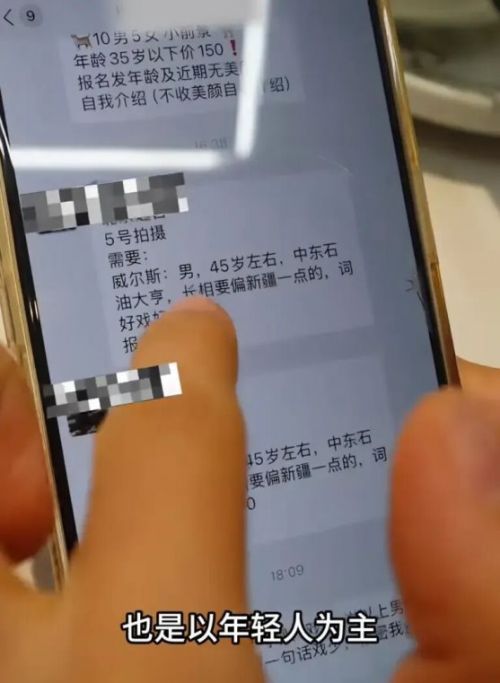

分层面试、逐级甄选。初步沟通后,会有所谓“导演”“制片人”“总监”再次筛选,期间还可能要支付“服装费”“拍摄费”“报名费”“保证金”等各种名目。

实际内容与招聘宣传不符。入组后,有些所谓“短剧”可能只是网红或带货博主拍摄背景片段,也可能被迫转成直播带货、刷单账号、为他人做宣传,或者干脆不安排拍摄,最终拿不到承诺的那笔“5000”。

不少受害人表示,他们在经历了前期筛选、支付费用、等待拍摄等环节后,最终被冷处理或拖延发薪,甚至找不到对方。若要追责,也常因对方无固定地址、合同不明确、监督缺位而难以维权。

谁是目标?为何频繁作案

这类骗局尤其针对以下人群:

刚毕业、尚无社会经验的年轻人,对高薪酬诱惑警惕性较低;

对演艺、直播、网红行业抱有幻想的人,愿意尝试;

社交媒体活跃、易被广告触达的用户群体。

做案者则利用信息不对称、合同模糊、跨地操作等手段,将责任主体模糊化,让追责变得艰难。更有甚者,他们伪装成正规影视公司、借助中介平台、在社交媒体发布虚假宣传,以合法外衣掩饰违法操作。

监管与法律空白亟待填补

目前,针对“短剧骗局”“高报酬日结诱导”的专项法律条文尚不明确。公安、市场监管、文化传媒部门虽然有打击网络诈骗、虚假广告、非法中介等职能,但对这种模式的识别、取证和处罚仍面临挑战:

取证困难:合同口头、微信转账、虚假宣传图文即可掩盖真实意图;

责任主体难认定:中介、执行团队、幕后操盘方往往层层分割;

跨区域执行难度大:参与者可能在全国各地,中间环节异地操作;

舆论与曝光滞后:受害人往往在权益受损后才警觉,传播效果和警示作用迟缓。

不过,业内也在呼吁建立短剧/网络拍摄项目备案制度、设立高风险项目公示制度、完善广告审查机制,以及强化对文化传媒中介机构的管理和信用约束。

多起典型案例敲警钟

在近两年里,已有多个地方的年轻人上当受骗。典型案例如:

某地几位应届毕业生被邀请参加“网剧选角”,先交几千元报名费,最后却被分配做直播助理;

一名博主团队以拍摄“情感剧”为名,招募演员拍摄片段,结果变成直播间宣传,不发薪不退费;

在一些论坛、微信群里,还流传所谓“高端短剧培训班”“影视达人培养计划”,需要交纳培训费、资料费、服化道具费,报名者最后被圈钱消失。

这些案例的共同点是:前期包装光鲜、层层筛选、名目繁多、承诺高额回报、支付环节先行。这些都是诈骗套路中的高频手段。

提升警惕、强化防范

针对这种类型的骗局,以下建议可能对公众有帮助:

高薪诱惑要警惕:日结几千、短期高回报,往往是“镜花水月”。

核查资质与合同:要求对方提供工商注册、拍摄备案、真实地址和书面合同。

拒绝先付费用:如有“报名费”、“审核费”、“保证金”“道具费”等先交钱的环节,要高度怀疑。

保存记录证据:宣传截图、聊天记录、合同文本、转账凭证等,后期维权时这些是关键。

及时报警与投诉:若发现异常,应及时向公安机关、文化主管部门或市场监管部门举报。

“5000 块一天”这样的招聘噱头,以短剧、影视、直播等名义进行的骗局,正以“新形式”“网红包装”不断翻新。面对新形态的诈骗,社会治理、法律制度及公众自我保护能力都需同步升级。唯有在信息透明、监管严格、法律完善、公众警觉性增强的基础上,才能遏制此类骗术再次蔓延。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333