甘肃省民乐县有一种古老的文化习俗——念卷。宝卷是广泛流行于民乐城乡的一种民间说唱文学。念宝卷是过去民乐乡民们最喜爱的一种文娱活动。念卷多在冬季农闲时节进行,特别是过春节,从大年除夕夜起一直念到正月十五过后,农活忙了才停止。

民乐宝卷具有很强的劝善惩恶的教化作用,群众把念卷看作是积阴功、修福德,劝化人心、使人改恶从善的义举。民乐宝卷内容广泛,上下五千年,纵横千万里,从神仙道士到佛爷尼姑,从帝王将相到黎民百姓,从忠臣孝子到奸臣娼妇等,无所不有,情节曲折离奇,表现手法多姿多彩。

宝卷形式活泼多样,道白可念可说可发挥,接卷人可多可少。曲调种类繁多,有十字调、七字调、五字调等,其曲调有哭五更、浪淘沙、莲花落、打官调等,可根据不同内容灵活转化,交叉应用,不显得呆板。民乐流传的大都是一些人情世俗宝卷,如《二度梅》《侯美英反朝》《丁郎寻父》《劈山救母》《黑骡子告状》《蜜蜂计》《康熙访山东》《乾隆下江南》《樊梨花征西》《薛礼征东》《方四姐》等,人们把它当成潜移默化的教科书,从念卷、听卷中汲取做人标准,寻找学习楷模,领赂生活经验,宣扬优秀道德。谁好,谁坏,爱什么,恨什么,明白无误地来听,清清楚楚地去做,才渐次地近善远恶,纯净乡风,这就是宝卷在民乐形成深厚积淀的主观原因。

上世纪八十年代前,民乐交通闭塞,生产落后,人们对于外部世界几乎处于一无所知的境地,只能通过念卷来认识世界、了解世界。同时,在无法抵御的天灾人祸面前.人们只有向流传了干百年的神佛偶像顶礼膜拜,以求得心灵上的短暂平衡与慰藉。这就是宝卷在这里积淀的客观原因。

在民乐的传统民间文化中,宝卷是一笔丰富的遗产。在台湾出版的《中国宝卷总目》所收1579种宝卷中,在民乐流传的就有50种,以县而论居全国之首。兰州大学1988年出版的《河西宝卷选》,其中第一个卷本就是《孟姜女哭长城》,是依据民乐县一位老者提供的手抄本整理而成的。台湾印行的《精忠宝卷》在已经收集到的百余部人情世俗宝卷中,可称得上是思想、文采方面为数不多的佼佼者,也是从民乐收集到的。

宝卷的主要形式是讲唱中韵白结合,有说有唱,以“接佛声”为主要手段吸引听众积极参与演唱。白话是念卷人为了叙述故事情节、交待事件发展、铺叙人物关系、点明时间地点而采用的一种表演手法,以“讲”或“说”的形式来表现。而韵文则是为了寄寓善恶褒贬、推动故事情节发展、抒发爱憎情绪、烘托渲染气氛而采用的手法,以“吟”或“唱”的形式来表现。

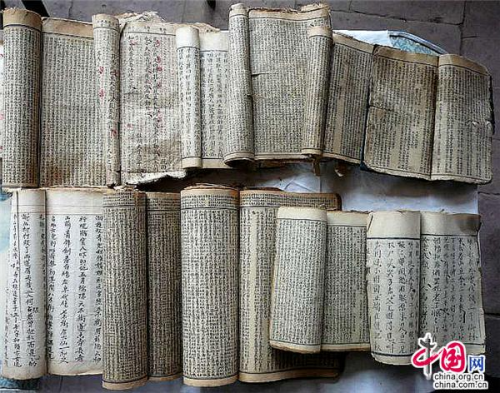

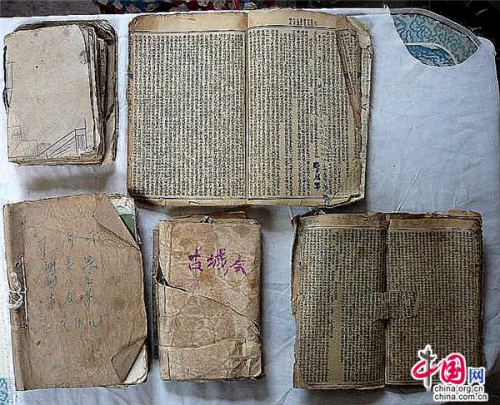

宝卷的传播方式有二:一是文字传播,二是口头流传。宝卷的故事都较长,最短的也有五六千字,最长的达八九万字。当地人认为抄卷是积功德,有文化的人都愿意抄。抄了自己保存,也可以赠送亲朋好友。不识字的人请人抄,靠它镇妖避邪。也有少数宝卷是木刻本、石印本。

宝卷作为民俗文化和民间文学的有机组成部分,其社会功用和艺术价值极高。河西宝卷在清朝到民国红火于当地农村,但随着时代的变迁和社会的发展,河西宝卷已呈严重濒危态势。存世的宝卷卷本渐趋消亡,尤其是“文革”的破坏,使散落民间的珍贵刻本、古老抄本损毁不再,偶有收藏者,也不肯轻易示人,收集难度非常大。而宝卷的念卷传承更是典型的活态传承,老一辈念卷人大都年事已高,传承乏力,有的已经谢世,人亡技绝。加之今天的年轻人尽管都有文化,但对念卷活动没有兴趣,不愿习学。一个最大的问题是听卷人的减少和萎缩,让宝卷文化的传承普及失去了存活的环境和传播的市场。但作为一种历史遗存,却具有极大的研究和考证价值,是当前文化旅游市场不可或缺的重要组成部分。

甘公网安备 62010502000333

甘公网安备 62010502000333